| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

- 언니네 책다방

- 권상진시인

- 가짜시인

- 레미앙상블

- 시골시인K

- 유승영

- 권상진 시인

- 경주문학상

- 서형국

- 노을쪽에서온사람

- 접는다는 것

- 도서출판득수

- 권상진

- 노을 쪽에서 온 사람

- 이필

- 권상진 시집

- 권상진 #저녁의 위로 #검은 사람 #발아래 어느 상가 #장수철 시인 #시와문화

- 들은 이야기

- 밑장

- 권수진

- 걷는사람

- 최미경 시인

- 수북책방

- 석민재

- 북토크

- 리스트컷증후군

- 햄릿증후군

- 눈물이후

- 눈물 이후

- 웹진 시인광장

- Today

- Total

하루하루

「검은 사람」「저녁의 위로」 본문

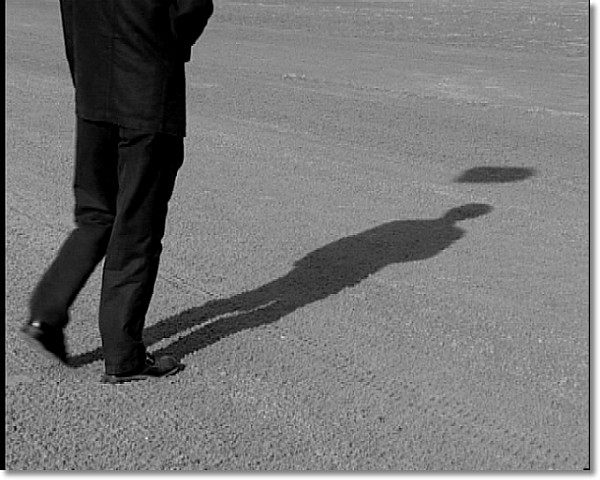

검은 사람

한때 검은 사람과 눈이 마주친 적이 있다

저녁이 청소차처럼 도시의 골목을 돌며

빌딩과 공원의 그늘을 수거하는 시간

어둑한 마음 구석들을 전부 꺼내 펼쳐놓은 바닥에는

나보다 더 슬픈 자세로 네가 거기 있었다

어느 전생에 발을 묻고 여기까지 와

누군가를 낱낱이 베껴야 하는 형벌을 사는 것일까

떠나라 검은이여 슬픔은 나 혼자도 벅찬 일

돌아앉은 오후를 틈타 저녁의 짐칸에 몸을 실어라

너를 짚고 일어나 손을 털며 돌아올 때

눈치 없이 손뼉을 치며 다시 따라오는 검은 그림자

그 뒤로 폴폴 흙먼지가 날리고 있다

저녁의 위로

내게 꽃피가 흐르는 건 분명 아닐 텐데

혈연도 아닌 내가 무릎을 쪼그리고 흙담 아래 채송화 한 송이 지는 일을 본다

터덜터덜, 오후가 골목을 지나는 소리에 내 그림자 한쪽으로 슬쩍 비켜 앉고

검게 옷을 차려입은 이웃집 처마가 슬그머니 내려와 함께 곁을 지킨다

숨죽이며 시들어가는 꽃의 결말을 점자 읽듯 손끝으로 오래 만진다 그러는 사이 땅거미가 오고

마지막 혈육인 듯 이슬만한 첫 별이 이파리에 앉으면 결국 꽃잎은 지고

나는 발아래 어느 상가에 앉아 남은 꽃들의 어깨에 얹힌 저녁을 쓸어준다

권상진의 「검은 사람」은 그림자에 대한 시이다. 원형으로서의 그림자는 인간의 내면에 깃든 억압된 자아, 혹은 비합리적이고 본능적인 무의식으로 상정된다. 그러나 권상진 시에서 그림자는, 섬약하고 내성적이며 원초적인 비애의 등가물이다. 그림자는 전생의 어딘가에 묻어 버리고 왔는지 발이 없다. 무족영원처럼 보행이 불가능한 이승에서 삶은 형벌일 뿐이다. 끊임없이 무언가를 베끼면서 살아야 하는 삶 또한 주체성을 상실한 노예의 삶에 지나지 않는다. 이 불행한 존재, ‘끝내 뿌리칠 수 없는’ 슬픔의 무게처럼 화자를 따라다니는 이 검은 사람의 정체가 바로 화자 자신이었다는 무시무시한 발견 앞에서 화자는 다시 절망한다.

「저녁의 위로」에서 화자의 시선은 채송화 한 송이에 머문다. 흙담 아래 채송화 한 송이를 바라보는 일은 현대인들의 일상에서 매우 이례적인 일이다. 부동산과 주식과 가상화폐에 한시도 눈을 떼지 못하는 현대인들에게 채송화를 바라보는 행위는 실로 무가치하고 무용한 일이다. 한순간 딴전을 피우면 졸지에 벼락거지가 되고 마는 요즘 현실에서는 상상할 수 없는 시간낭비이다. 그럼에도 화자는 지금 ‘무릎을 쪼그리고 흙담 아래 채송화’ 꽃잎 지는 일을 지켜보고 있다. 지구 상에서 꽃잎 하나 지는 일쯤이야 사소하고 무의미하기 이를 데 없는 일이겠으나, 화자의 시선이 머물자 기적 같은 일이 벌어지고 만다. 마지막 볕을 가릴까 그림자가 한쪽으로 비켜 앉고, 이웃집 처마가 내려와 함께 곁을 지키고, 땅거미가 오고, 이슬만 한 첫별이 이파리에 내려앉는 것이다. 실로 세상의 가장 시끌벅적하고도 고요한 장례식장이 되어 버린 것이다. 여기서 화자의 개입은 새로운 인식의 차원으로 승격된다. 만물이 연대하고 함께 어깨 겯고 견결하게 살아가는 이 우주의 거대한 노랫말(uni-verse) 위에 제 삶의 음정 하나를 얹는 행위인 것이다. 이를 이루기 위해 시인에게 필요한 것은 오직 연민과 슬픔이었다. 시인은 슬픔을 슬픔으로 배설하려는 데 그치지 않는 것 같다. 그 슬픔은 현실의 두터운 패각을 깨기 위한 변증적 슬픔이다. 시인은 그것조차 아는지 모르는지 끊임없이 시로써 슬픔과 연민을 분비한다. 분명 시인은 자아의 세계화라는 서정시의 이상을 열렬히 신앙하고 있음에 틀림없다.

'나의 편린들 > 돌아온 시' 카테고리의 다른 글

| 노을 쪽에서 온 사람 서평_ 김인철 작가 (0) | 2023.07.21 |

|---|---|

| 흠이라는 집_ 여누의 책잡기 블로그 (0) | 2023.07.21 |

| 골목의 완성_웹진 같이가는 기분_정훈 평론가 (0) | 2021.10.13 |

| 생일 축하합니다 _경북신문 칼럼 (1) | 2021.06.14 |

| [詩선에 머물다] 왼손잡이 (0) | 2021.02.17 |